アルツハイマー病(AD)

ADの神経病理学的な特徴には、プラーク周辺の小膠細胞の蓄積、局所サイトカイン媒介急性期反応と複合カスケードの活性化が含まれる。炎症反応は神経を傷つけ、病気の根本たる病理学的プロセスを悪化させる [28 ]。大多数の疫学的研究がNSAIDsの使用によってADの臨床的特徴を抑える、あるいは進展を遅らせることを示唆している [29, 30 ]。脳内のCOX-2タンパク発現レベルがアミロイドーシスや痴呆の重度と相関があるという知見に伴い、ADにおいて脳内のCOX-2発現や脳脊髄液中のPGE2含有量が上昇することが報告されている。そのため、NSAIDsのCOX-2抑制によってADは顕著に抑制できる可能性があると言われてきた [31 ]。

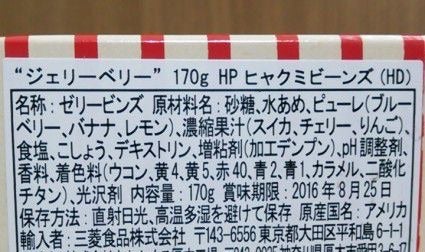

アセトアミノフェン(商用名:タイレノール)が解熱鎮痛作用を示すメカニズムは、脳にある未知のCOXタイプを抑制することによると考えられている。ChandrasekharanらはCOX-1の変形タイプが存在すると提言した。彼らはそれをCOX-3と名付け、特にアセトアミノフェンに感受性があると言っている。イヌ科COX-1領域のcDNAプローブから大脳皮質から単離されたRNAを用いて2つの異なるmRNA種(~2.6kb, 1.9kb)が発見された。2.6kbのcDNAがコードされたCOXはCOX-1と同じ遺伝子に由来するCOX-3の存在を示唆している [32 ]。ゆえにアセトアミノフェンの痛み止め、体温低下はCOX-3阻害によるものであり、子供の発熱に関してこのメカニズムは顕著に関与している [33 ](※)。

※(注釈)

これは2006年以前の話であり、現在の研究ではアセトアミノフェンとCOX-3の結びつきは薄いと考えられているらしい(Wiki )。

Alzheimer's Disease (AD)

The neuropathologic features of AD include the accumulation of microglia around plaques, a local cytokine-mediated acute-phase response and activation of complex cascade. This inflammatory response may damage neurons and exacerbate the pathologic processes underlying the disease [28 ]. A large number of epidemiological studies have indicated that the use of NSAIDs may prevent or delay the clinical features of AD [29, 30 ]. Since COX-2 expression in the brain and PGE2 content in the cerebrospinal fluid have been reported to be elevated in AD together with the finding that COX-2 protein levels in the brain correlate with the severity of amyloidosis and clinical dementia, it has been suggested that COX-2 inhibition by NSAIDs might be involved in the apparent protection in AD [31 ].

The mechanism by which acetaminophen (commercial name, Tylenol) exerts its analgesic and antipyretic action has been elucidated and thought to be through inhibition of brain COX isoform that has never been identified. Chandrasekharan et al. have suggested that there exists a variant of COX-1, which they named cyclooxygenase-3 (COX-3) and is especially sensitive to acetaminophen. Two distinct mRNA species (~2.6 kb and 1.9 kb) were detected by Northern blot analysis with a canine COX-1 coding region cDNA probe using RNA isolated from cerebral cortex. The COX encoded by the ~2.6 kb cDNA was denoted as COX-3 (derived from the same gene as COX-1) [32 ]. Thus, acetaminophen's role in analgesia and hypothermia is due to the inhibition of COX-3, which is more dominantly involved in fever in children [33 ].